Oleh: Muhammad Ali Fakih

Bahasa universal Astrofisika adalah gelombang elektromagnetik (EM) di mana cahaya hanya bagian di dalamnya, termasuk juga sinar-X, sinar ultraviolet, sinar infra merah, gelombang radio dan lain-lain. Semua benda langit mengisahkan dirinya kepada manusia lewat gelombang EM ini. Sementara, fisika dan matematika jadi juru bicaranya. Kita mengetahui objek-objek langit sepanjang objek-objek itu memancarkan gelombang EM. Objek langit yang panas seperti tumbukan materi dalam nebula atau Lubang Hitam (Black Hole) berkisah lewat pancaran sinar-X, embrio bintang (protostar) berkisah lewat sinar infra merah dan gelombang radio, sementara galaksi-galaksi berkisah lewat cahayanya yang bergeser ke arah merah (red shift).

Selain objek yang memancarkan sinar sangat pelik untuk sekedar berkisah sedikit tentang dirinya kepada kita. Misalnya materi gelap (dark matter). Materi gelap diduga adalah kumpulan dari lubang hitam yang karena saking kedap dan kuatnya gravitas yang dimilikinya, dark matter dapat memakan bintang-bintang yang ada di sekelilingnya. Seandainya ia tak memakan bintang-bintang itu, kita tidak akan pernah tahu sama sekali tentangnya. Setelah dilakukan penelitian, ternyata, objek-objek yang memancarkan cahaya hanya (baryonik) 4% materinya yang kita kenali, sementara sisanya adalah objek-objek non-baryonik yang meliputi 23% materi gelap dan 73% adalah energi gelap.

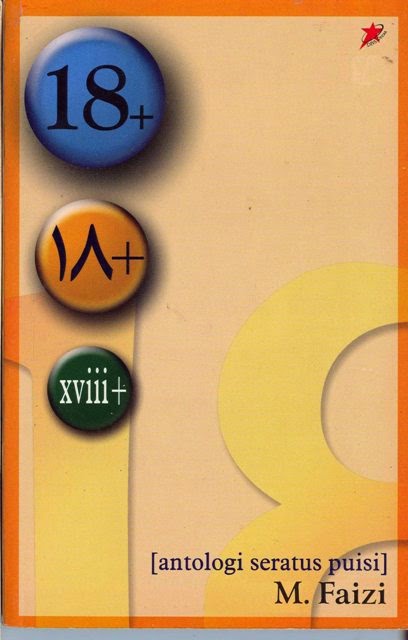

Dipilihnya Astrofisika sebagai tinjauan terhadap buku kumpulan puisi M. Faizi Permaisuri Malamku (Diva Press, Mei 2011) ini bukan tanpa alasan. Dalam antologi puisinya ini M. Faizi merenungi banyak hal tentang”langit”, termasuk juga renungan-renungan kecil perangkatnya (fisika dan matematika). Terhadap fenomena ”langit” antara Penyair dan Astrofisikawan berada dalam posisi yang sama dengan – tentu – cara tangkap yang beda. Bila Penyair menangkapnya dengan perasaan, Astrofisikawan dengan pikiran. Perasaan dan pikiran, barangkali, dua hal yang antipodal yang hanya bisa dipertemukan oleh apa yang disebut sebagai ”imajinasi”. Baik Penyair maupun Astrofisikawan ”mereduksi” realitas ”langit” dengan imajinasinya – apa yang ditangkap oleh kita terhadap sesuatu sangat mungkin tidaklah sama dengan sesuatu itu sesungguhnya. Yang membedakan dua sosok ini adalah cara ungkapnya. Jika Penyair mengungkapkannya lewat bahasa puitis, Astrofisikawan lewat bahasa fisis dan matematis.

Alam Raya dan Kosmologi

Pada sajak Surat Cinta untuk Malam, bait kedua, M. Faizi menulis:

Saya berdiri di bawah kubah langit

Sementara di Pleiades Menjengkal bait ketiga:

Di bawah kubah besar ini

Dengan menyatakan langit seperti sebuah kubah (boleh kubah masjid atau kubah katedral) Penyair – jika ini benar – mengandaikan alam semesta seperti sebuah bola dan kita hidup di dalamnya. Jika kita berada tepat di tengah-tengah dalam bola tersebut, ketika memandang ke atas, langit tentu berbentuk seperti kubah. Jika betul demikian, maka M. Faizi secara tidak sadar sedang berusaha mengikuti tesis kaum Astrofisikawan modern yang menyatakan bahwa ruang alam semesta berhingga, sebagaimana juga ruang bola yang berhingga: ada ruang di dalam dan ada juga ruang di luar. Oleh Astrofisikawan lainnya, diajukanlah sebuah pertanyaan filosofis dan pelik, jika ruang alam semesta berbatas, lalu apa di luar batas itu? Adakah ruang lain di luar ruang alam semesta kita? Jika ada, ruang apa itu dan bagaimana sifat-sifat fisisnya?

Pada tahun 1922, ahli fisika Rusia, Alexander Friedman, memecahkan persamaan medan gravitasi yang diciptakan oleh Albert Einstein pada 1916, yakni Teori Relativitas Umum (TRU). Rumusan yang kini dikenal sebagai Model Jagad Raya Friedman itu menunjukkan bahwa struktur alam semesta tidaklah statis dan bahwa impuls kecil pun mungkin cukup untuk menyebabkan struktur keseluruhan alam semesta mengembang atau mengerut. Berdasarkan rumusan ini, Astrofisikawan Belgia, George Lemaitre, menyatakan bahwa alam semesta mempunyai permulaan, dari satu titik tak berdimensi (singularitas), mengembang sampai ke entah. Dan pada 1929, Astronom Amerika, Edwin Hubble yang bekerja di Observatorium Mount Wilson California, membuat penemuan paling penting dalam sejarah kosmologi. Ketika mengamati sejumlah bintang melalui teleskop raksasanya, dia menemukan bahwa sinar bintang-bintang bergeser ke arah ujung merah spektrum. Menurut aturan fisika, spektrum berkas sinar yang mendekati titik observasi (bumi) cenderung ke arah ungu, sementara spektrum berkas sinar yang menjauhi titik observasi (bumi) cenderung ke arah merah. Pengamatan Hubble ini menunjukkan bahwa benda-benda angkasa semakin lama semakin menjauh dari kita (di bumi).

Tidak lama kemudian, Hubble membuat penemuan penting lagi: bintang-bintang tidak hanya menjauh dari bumi, tetapi juga saling menjauh satu sama lain. Makna penemuan ini adalah bahwa alam semesta mengembang, persis seperti yang telah dirumuskan oleh Friedman dan kemudian ditafsirkan oleh Lemaitre tujuh tahun sebelumnya. Jika alam semesta semakin besar sejalan dengan waktu, jika mundur ke masa lalu berarti alam semesta semakin mengecil, mengecil, menjadi satu titik tak berdimensi sehingga volumenya nol karena tarikan gravitasinya yang sangat besar. Titik tak berdimensi itulah yang memuat seluruh isi, massa dan energi alam semesta yang kita saksikan hari ini. Ketika volume alam semesta nol, apa yang kita sebut sebagai ketiadaan segalanya, tidak boleh tidak, harus diterima. Jadi alam semesta, menurut mazhab ini, muncul dari sebuah ledakan massa luar biasa. Titik tak berdimensi itu meledak, sesuatu yang kini disebut sebagai Dentuman Besar (big bang), kemudian berekspansi (mengembang) secara massif hingga saat ini.

Alam semesta mengembang barangkali persis seperti balon udara yang ditiup. Pertanyaannya adalah, bila setiap yang mengembang membutuhkan ruang untuk pengembangannya, lalu ruang apa yang ditempati ruang alam semesta ini untuk mengembang? Adakah ruang di sana kehidupan? Apakah ruang di sana juga mengembang? Jika mengembang, ruang apa yang dijadikan tempat pengembangannya? Begitulah pertanyaan-pertanyaan filosofis kaum Astrofisikawan penentang teori keberhinggan alam semesta. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin lebih menjurus ke arah mistik, tetapi ini penting dijawab. Hanya saja sayangnya, kaum fisikawan masih belum mampu menjawabnya. Mereka juga tidak mampu menjawab pertanyaan bahwa jika alam semesta berasal dari ketiadaan, bagaimana alam semesta itu kemudian ada dalam bentuk titik singularitas? Jika setiap adanya sesuatu adalah karena ada yang menciptakannya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Ini merupakan pertanyaan tersulit untuk dijawab oleh para fisikawan, sebab menurut mereka, Tuhan bukanlah hipotesis yang menguntungkan secara fisis.

Dalam sajak Bagaikan Supernova M. Faizi menulis:

nyawa, semisteri antariksa-kah engkau?

Menurut ilmuwan Astrobiologi, nyawa manusia ”berasal dari antariksa”. Ceritanya begini. Pada terbentuknya tata surya awal, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, proto-bumi (”bayi” bumi) yang masih belum diselimuti atmosfer ditumbuk oleh benda-benda antariksa seperti komet dan asteroid. Komet yang komposisi terbesarnya adalah es (20% dari massanya) diduga kuat merupakan sumber air bagi bumi, karena rasio deutronium/hidrogen di komet hampir sama dengan rasio deutorium/hidrogen air di bumi, yaitu sekitar 0,0002. Komet yang berdiameter 10 km mempunyai massa total sekitar 500 miliar ton, dengan 20%-nya mengandung air sekitar 100 miliar ton. Sedangkan massa total lautan saat ini sekitar 1,3 juta triliun ton, yakni kira-kira setara dengan 10 juta komet berdiameter 10 km.

Sementara itu, radiasi matahari muda sedang melakukan tugasnya, yakni menimbulkan fenomena cuaca, pembentukan awan dan halilintar di bumi. Atmosfer bumi yang terbentuk oleh unsur pemanasan dari dalam bumi (endogen) dan pemanasan dari luar (ekstrogen) mengolah fenomena tersebut dengan baik. Melimpahnya air laut dan kondisi atmosfer purba yang kawa gas metana (CH4) dan asam amoniak (NH3) yang belum mengandung oksigen bebas, dengan bantuan halilintar, diduga menjadi awal kelahiran senyawa organik (makhluk bernyawa). Senyawa organik yang mengikuti aliran air akhirnya tertumpuk di latu. Maka, asal-muasal kehidupan diduga dimulai dari laut.

Senyawa-senyawa organik ini kemudian mengatur diri menjadi sel tunggal. Makhluk bersel tunggal yang ada di laut (air) adalah amoeba. Lalu makhluk-makhluk bersel banyak tercipta pula sedemikian sehingga tercipta tumbuh-tumbuhan yang karena proses fotosintasisnya sekitar 2 miliar tahun yang lalu menyebabkan atmosfer bumi mulai terisi dengan oksigen bebas yang membuat bumi perfect oleh hunian makhluk hidup. Manusia diduga juga tercipta oleh sel-sel yang membentuk dan menyusun diri secara cerdas. Pertanyaannya adalah, betulkan proses ”terciptanya nyawa” demikian adanya? Wallahua’lam bisshawab.

Dalam sajak Bagaikan Supernova M. Faizi juga menulis:

Supernova, supernova!

aku memanggil, menggigil

karena itu yang sedikit kutahu

yang cemerlang jelang tiada

Supernova adalah sebuah proses akhir dari kematian bintang (termasuk juga matahari kita, sebab matahari juga termasuk bintang). Bintang bisa bersinar karena adanya reaksi fusi nuklir di intinya. Yang berfusi (bergabung) adalah unsur hidrogen (bahan bakar bintang) yang menghasilkan energi nuklir sedemikian sehingga bintang dapat bersinar. ”Sampah” dari proses fusi itu menjadi unsur helium. Pada masanya hidrogen di inti bintang akan habis menjadi helium, bintang akan mati. Akhir kehidupan bintang tergantung pada massa dan keadaan fisiknya. Ada bintang yang mengakhiri hidupnya dengan meledakkan diri, dan ini yang dinamakan fenomena supernova. Ada pula yang melepaskan materi-materinya ke angkasa, hingga akhirnya menjadi bintang katai putih. Matahari kita, menurut penelitian, tergolong bintang yang akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang kedua. Karena supernova adalah akhir riwayat bintang, bagaimana nantinya dengan bumi bila matahari sudah mati? Apakah kala itu bumi sudah kiamat atau belum?

Ruang-Waktu dan Relativitas

Pada sajak Surat Cinta untuk Malam, M. Faizi menulis:

kecil bukan pada wujud

tetapi pada mata orang yang memandang

Sementara pada sajak Berjalan di Malam Hari di tulis:

wujudku pecah menjadi dua:

diri yang diam, diri yang berjalan

Dalam teori fisika Newtonian, ruang dan waktu dianggap sebagai dua entitas yang berbeda dan absolut. Benda yang panjangnya 1 meter, tetaplah ia satu meter, baik diamati oleh orang yang diam terhadapnya maupun yang bergerak terhadapnya. Dua jam yang menunjukkan angka yang sama (misalnya 12.00) akan tetap sama meski yang satu ada di bumi dan lainnya di bawa orang ke antariksa. Pada awal abad ke-20, dalam pengamatannya terhadap sinar kosmik yang berhasil menembus atmosfir bumi, fisikawan menemukan fenomena aneh dan tak terduga terhadap sebuah partikel yang kemudian disebut muon yang ikut bersama sinar kosmik itu. Menurut pengamat di bumi, muon meluruh di atas permukaan laut, sedangkan pada kenyataannya muon justru meluruh ketika sampai di laut. Fenomena ini tidak dapat dipecahkan melalui prinsip fisika klasik. Maka kemudian muncullah fisikawan semacam Albert Einstein dan Henri Poincare dengan menggunakan hasil kerja Henrik Lorentz untuk memecahkan paradoks ini sehingga selang beberapa tahun kemudian, muncullah prinsip fisika baru yang dinamakan Teori Relativitas Khusus (TRK). Mengenai siapa pencipta TRK menjadi perdebatan pelik di antara fisikawan. Pada tahun 1900, Poincare berhasil menemukan TRK, diajukan ke Lorentz tahun 1904 dan dipresentasikan pada 5 Juni 1905 pada pertemuan rutin Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis. Tetapi pada 1905 dalam makalah TRK-nya Einstein tidak membubuhkan sedikit pun nama Poincare, padahal rumusannya persis sama dengan rumusan Poincare. Entahlah, mengapa sekarang semua fisikawan menganggap penemu TRK itu adalah Einstein, padahal rumusan teoritik yang kita pakai saat ini adalah rumusan Poincare. ET. Whittaker, salah seorang matematikawan terbesar Inggris, menganggap Loretz dan Poincare sebagai penemu sejati TRK.

Menurut TRK, panjang dan waktu tidaklah absolut, tetapi relatif, tergantung kepada pengamatnya. Menurut pengamat yang diam terhadap benda yang panjangnya 1 meter, panjang benda itu 1 meter, tetapi menurut pengamat yang bergerak relatif terhadap benda itu terlihat lebih pendek (konsep ini dinamakan kontraksi panjang). Begitu pula, jam yang dibawa oleh orang ke antariksa, jika kita menganggap kecepatan pesawatnya hampir secepat cahaya, akan terlihat lebih lambat ketimbang dengan jam yang dipegang oleh orang di bumi (konsep ini dinamakan dilatasi waktu). Ini hanya sekedar contoh bebas semata, sementara secara teoritik tidaklah segampang demikian, meskipun hasilnya akan sama. Jadi jarak pengamat terhadap alam fisis, bagi TRK, sangat mempengaruhi terhadap pemehamannya terhadap alam fisis yang diamatinya. Apakah konsep ini menyimpang dari tujuan ilmu fisika yang mensyaratkan memberi keterangan yang tunggal terhadap suatu fenomena alam fisis? Tidak. TRK telah membuktikan bahwa hukum-hukum fisika harus sama-sama dimiliki bagi semua pengamat, baik yang diam terhadap benda maupun pengamat yang bergerak relatif terhadapnya.

Lihatlah betapa dua penggal sajak Surat Cinta untuk Malam M. Faizi di atas amat sesuai dengan konsep dan prinsip TRK. Apakah M. Faizi terlebih dahulu memehami relativitas atau tidak, ini tidak penting, sebab pemahaman akan hal ini merupakan gejala alam yang hanya dapat ditangkap oleh orang-orang cerdas semacam Einstein, Poincare dan tentu juga M. Faizi. Lebih lanjut, menurut TRK, pernyataan ´saya pergi ke sekolah´dengan ´sekolah pergi ke saya´atau ´bumi bergerak mengelilingi matahari´dengan ´matahari bergerak mengelilingi bumi´adalah setara. Kedua pernyataan ini mengandung arti yang sama. Bagi orang di bumi, dia akan menganggap matahari bergerak mengelilingi bumi, sementara bagi orang di matahari, dia akan menganggap bumi bergerak mengelilingi matahari. Tetapi kalau kita lebih mendukung Copernicus dengan Heliosentrinya yang kemudian dikonvensi oleh Newton berarti kita mengasumsikan gerak yang mutlak (ruang dan waktu absolut), yang tentunya hanya sebuah fiksi bagi Einstein ataupun Poincare. Hanya saja dalam ilmu astronomi, lebih mudah apabila kita menganggap mataharinya yang diam daripada kalau kita menganggap buminya yang diam, persis sebagaimana sebuah perhitungan menjadi lebih mudah kalau menggunakan bilangan desimal. Semua gerak itu relatif, dan semata-mata merupakan masalah konvensi untuk menganggap benda itu sebagai yang diam ataupun bergerak. Lihatlah bagaimana M. Faizi menampilkan konsep filosofis ini dalam dua larik puisi Berjalan di Malam Hari di atas. Hal yang nampak menggelitik ditampilkan oleh M. Faizi dalam sajak Mertajasa:

Dalam hukum ruang-waktu, kami di sisimu

tanpa benar-benar tahu

karena dekat dan jauh

menyatu, menjadi satu, dalam rahasiamu

Bagi saya, puisi ini bersifat metafisik. Tetapi marilah kita bawa ke dalam dunia fisik, meski barangkali apa yang dimaksud hukum ruang-waktu oleh M. Faizi dalam puisi ini tidak benar-benar berpijak pada konsep ruang-waktu fisikal. Pertanyaannya, mengapa M. Faizi menggunakan diksi ´ruang-waktu´, bukan ´ruang dan waktu´? Bagi kaum fisikawan, diksi tersebut menimbulkan problem dan implikasi filosofis . ´Ruang-waktu´ cocok dengan fisika modern, sedangkan ´ruang dan waktu´ cocok dengan fisika klasik. TRK sendiri pada dasarnya adalah sebuah revolusi pemikiran tentang ruang-waktu. Pada fisika klasik, baik ruang maupun waktu dianggap entitas yang berbeda dan memiliki spesifikasi fisik yang cocok dengan common sense. Misalkan kita ingin mengatakan di mana dan kapan suatu peristiwa terjadi - misalnya pesawat terbakar - maka harus menyebut empat besaran: garis lintang, garis bujur, ketinggian di atas bumi, dan waktu. Menurut pandangan tradisional, tiga besaran pertama (disebut coordinat Cartesian, sesuai dengan penemunya Rene Descartes) menunjukkan posisi di dalam ruang, sedangkan besaran keempat menunjukkan posisi di dalam waktu. Fisikawan klasik lebih banyak mempersoalkan metode untuk mengukur posisi dalam ruang, sementara mereka menganggap waktu bersifat absolut, universal, tak terpengaruhi oleh pengamat. Jadi, jika pesawat itu terbakar pukul 12.00, maka baik oleh pengamat di bumi maupun pengamat yang ada di bintang Sirius sama saja, yakni pukul 12.00. Sehingga karenanya tidak ada alasan bagi fisikawan klasik mengotak-atik konvensi waktu ini. Metode untuk menetapkan posisi dalam ruang dan metode untuk menetapkan posisi dalam waktu sepenuhnya dapat dilakukan secara terpisah satu sama lain. Karena alasan inilah, konsepnya disebut `ruang dan waktu´.

Sementara bagi fisikawan relativistik, hal itu harus ditolak, karena bagi dua pengamat - yang diam terhadap benda dan yang bergerak relatif terhadapnya - suatu peristiwa memiliki pengukuran yang berbeda, baik coordinat Cartesiannya maupun waktunya. Misalnya, bagi orang di bumi, sinar matahari yang dirasakannya pada pukul 10.08 adalah sinar matahari pada saat itu. Padahal bagi orang di matahari, sinar itu dirasakannya pukul 10.00. Dari sini dianggap bahwa ruang yang satu membutuhkan pengukuran waktu yang berbeda dengan waktu pada ruang yang lain. Apabila kita mengubah cara pengukuran posisi terhadap ruang, maka kita pun juga dapat mengubah selang-waktu di antara dua peristiwanya. Oleh sebabnya, konsep fisika TRK bukanlah `ruang dan waktu`, tetapi `ruang-waktu´. Apakah yang dimaksud oleh M. Faizi dalam sajaknya Mertajasa itu sesuai dengan TRK atau tidak, saya tidak tahu. Kalau `kami´dalam sajak itu dianggap sebagai pengamat, sementara ’mu’ adalah yang diamati, larik `dekat dan jauh/ menyatu, menjadi satu, dalam rahasiamu` menjadi jelas bahwa yang diamati adalah rahasia dari sebuah pengamatan. Dalam hukum ruang-waktunya M. Faizi, `dekat dan jauh` bukanlah sebuah konsep fisis sedemikian sehingga `kami` berada `di sisimu`menjadi nyata dan `tak benar-benar tahu`satu sama lain. Demikianlah sekedar penafsiran saya, selebihnya ada di pihak pembaca, dan selebihnya lagi, tentu secara agregat ada diri M. Faizi sendiri.

Cahaya dan Fisika Kuantum

Pada sajak Lembar-Lembar Cahaya, M. Faizi menulis:

Lembar-lembar cahaya

dibuka satu demi satu

menyibak rahasia

ke rahasia berikutnya

Cahaya adalah sesuatu yang karenanya kita dapat melihat, menerka dan berpikir tentang `sesuatu yang lain`. Tanpa cahaya, mungkin kita hanya tahu bahwa kita bernafas, punya tubuh yang seperti tangan, kaki dan sebagainya, dan selebihnya kita tak tahu apa-apa. Jika demikian, apakah makna hidup tanpa cahaya? Tanpa cahaya, mungkinkah kita bayangkan akan ada hidup seperti yang kita lihat sekarang? Tidak. Rahasia alam raya ke rahasia alam raya berikutnya - demikian pula alam manusia - dibuka oleh cahaya. Bahkan tanpa cahaya kita tidak akan pernah bisa hidup, karena secara biologis, berfungsinya sistem kehidupan di alam semesta ini sangat tergantung pada eksistensi cahaya. Di dalam konsep fisika optik, fungsi mata adalah menangkap cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda. Berarti tanpa cahaya, kita buta pada segala. Kira-kira prosesnya seperti ini: cahaya menumbuk benda, lalu benda meneruskan cahaya itu ke mata kita sehingga kita dapat melihat benda itu. Jika ditilik dari konsep fisika optik, bait pertama sajak M. Faizi yang berjudul Permaisuri Malamku yang bertuliskan `Kerlip mata malammu/ jumpalitan jatuh ke cahaya mukaku` bisa saja menjadi salah. Bukan `cahaya mukaku`yang dapat menangkap `mata malammu`, tetapi `cahaya mukaku`yang dapat ditangkap oleh `mata malammu`. Secara fisis, muka tidak pernah mengeluarkan cahaya (hal ini tentu dikecualikan dengan kejadian yang luar biasa yang terjadi pada beberapa orang, misalnya, para wali yang biasa disebut sebagai karomah). Apabila sajak tersebut bermakna lain, saya tidak tahu. Lalu dalam sajak Bulan Kadru di Jumantara, M. Faizi mempertanyakan:

apakah cahaya itu materi?

dari manakah asal-muasal cahaya?

Pertanyaan ini telah menjurus pada konsep Fisika Kuantum, saudara dekat TRK, yang kurang-lebih membahas tentang cahaya secara lebih teliti. Untuk pertanyaan pertama, fisikawan kuantum akan menjawabnya: ya, cahaya itu materi. Nama materi dari cahaya adalah foton (A. Einstein yang memberikan nama itu). Lebih jelasnya, cahaya adalah gelombang sekaligus materi, sehingga konsepnya sekarang dikenal sebagai dualitas gelombang-materi. Fisika klasik yang mencerminkan `kenyataan fisis`memperlakukan partikel dan gelombang sebagai komponen yang terpisah, oleh karenanya ilmu Mekanika Partikel dengan Mekanika Gelombang terbedakan. Tetapi konsep tradisional ini dilabrak oleh sederet fisikawan modern pencipta Fisika Kuantum, seperti Max Plank, A. Einstein, Erwin Schrodinger, Werner Heisenberg, Neils Bohr dan Lois de Broglie. Menurut mekanika kuantum, dalam skala mikroskopik dari atom dan molekul serta elektron dan inti secara umum atau foton secara khusus, memiliki sifat gelombang sekaligus juga sifat materi. Kita menganggap elektron memiliki muatan dan massa dan berprilaku menurut hukum Mekanika Partikel. Namun demikian, dalam banyak eksperimen didapatkan bahwa elektron memperlihatkan gejala difraksi, interferensi dan polarisasi sebagaimana juga gelombang elektromagnetik. Oleh sebab itu, kita dipaksa menafsirkan elektron yang bergerak sebagai suatu manifestasi gelombang dan berprilaku menurut hukum Mekanika Gelombang. Pada tahun 1924, dalam tesis doktornya, de Broglie berhasil menerangkan dualitas gelombang-materi benda, termasuk juga foton, sehingga karenanya pada 1929 dia mendapatkan hadiah Nobel.

Untuk pertanyaan kedua, yakni tentang asal-usul cahaya, juga telah dijawab oleh fisikawan kuantum. Menurut teori elektromagnetik, muatan listrik (elektron) yang dipercepat akan meradiasikan gelombang elektromagnetik (cahaya tampak adalah bagian kecil dari gelombang ini). Jadi, jika elektron yang geraknya dipercepat maupun diperlambat akan menghasilkan cahaya. Gejala ini dinamakan bremsstrahlung. Eksperimen efek fotolistrik oleh Einstein, Sinar-X oleh Roetgen dan efek fotolistrik-balik oleh Compton membuktikan fenomena ini. Gampangnya begini: kita tahu bahwa kabel listrik terdiri dari susunan atom. Sementara dalam struktur atom, ada inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, serta elektron mengelilingi inti tersebut sebagaimana planet-planet mengelilingi matahari - ini disebut sebagai model atom Niels Bohr. Orbit-orbit elektron memanifestasikan energinya. Elektron yang lebih dekat dengan inti energinya lebih rendah ketimbang yang lebih jauh dari inti atom. Ketika diberikan energi potensial (misalnya kabel listrik dihubungkan dengan alat pada voltage yang tinggi), elektron pada orbit yang rendah energinya terpantul ke orbit yang lebih tinggi energinya. Dengan demikian, untuk kembali ke orbit semula, si elektron itu harus membuang energi agar sesuai dengan energi orbitnya semula itu. Pada saat pembuangan energi ini, gejala bremsstrahlung terjadi. Energi yang terbuang tersebut kemudian menjelma sebagai cahaya. Maka tidak heran bila kita memberikan voltage yang tinggi terhadap kabel listrik akan muncul loncatan-loncatan cahaya. Gejala ini tidak hanya terjadi pada kabel listrik semata, tetapi juga terhadap matahari dan bintang-bintang serta segala sesuatu yang merupakan entitas penghasil cahaya. Demikianlah kira-kira cahaya berasal.

Penutup

Ulasan di atas hanya sekedar tinjauan singkat yang lebih bersifat sembarang. Puisi kadang lebih enak dibaca ketimbang ditafsirkan atau diulas, meskipun isi dan maknanya tidak dapat dimengerti. Puisi tidak memerlukan distingsi yang alot sebagaimana ilmu Astrofisika misalnya. Tetapi terhadap fenomena ”langit” sepertinya antara Penyair dan Astrofisikawan tidaklah jauh berbeda. M. Faizi melukiskan hal ini dengan sangat gemulai dan genit dalam sajaknya yang bertajuk Surat Cinta untuk Malam:

Pendar gugus bintang semesta raya

jika engkaulah alamat kebenaran

maka perkenankan

sepanjang hidupku menjadi malam

Wallahua’lam Bisshawab.***

Krapyak Yogyakarta, 19 Mei 2011